印籠継・並継・逆並継 どれがいいの? ①ロッドの肉厚と物理計算

印籠継の実践編はこちら↓

皆さんはロッドを選ぶ時に、継ぎの方式を見てますか?

そこまで気にする人は正直言ってマニアの領域でしょう。印籠継は美しいカーブを描く高級ロッドの証!逆並継はダサいし安竿!みたいな話も聞いたりします。

でも果たしてそうでしょうか?実はどの継ぎ方も長所短所があり、熱心なメーカーはそれを適材適所で使い分けています。特にパックロッドを見ていると様々な工夫がされており、何種類かの継ぎ方がミックスされている竿も珍しくありません。ここではそんな継ぎ方によるメリットデメリットなどを数回に分けてご紹介します。

※私はあくまで素人ビルダーです。メーカーの設計者からすればおかしな事も言っているかもしれません。話半分でお読み頂き、間違いがあればぜひご指摘下さい!

さて、竿の継ぎ方は大きく分けて4種類となります。

1.印籠継(スピゴットフェルール)

接合するブランクの一方の内側に芯材を接着し、芯を介して繋ぎます。

2.並継(英語がない?)

ブランク同士を直接重ねて接合します。太いバット側に穂先側を差し込む形です。

3.逆並継(プットオーバーフェルール)

並継と同じくブランク同士を直接重ねて接合します。穂先側が太く、穂先側にバット側を差し込みます。

4.振り出し(テレスコピックロッド)

バット側のブランク内に穂先側ブランクをしまいこみ、引き出して接合します。今回はややこしくなるので議論の対象からは外します。

他にもバンブーロッドなどにある金具を使った接合方法もありますが、これも割愛させて頂きます。

そのうちそれぞれの図でもつけましょう。ただこのへんは色んな人が語ってるのでそれらをご覧下さい。(雑)

特にパックロッドにおいて、この継方式はロッドの特性に大きな影響を与えます。もちろん現代のロッド製造技術ではそれらの特性によるデメリットをうまく消すことも可能です。が、継ぎ方による基本特性を知っておくとその竿がどういった狙いで作られているかが見えてきたりします。

よく細身肉厚のブランクだとか、高弾性薄巻きだとか竿を表現することがあります。長く釣りをされている方なら、同じようなパワー表記でも見た目の太さが全然違う竿があることもご存知かと思います。竿の特性は太さと肉厚でかなり変わるということです。

そこで継ぎ方を語る前に、この太さと肉厚が竿にどのような影響をもたらすかを物理計算で見てみたいと思います。(あ〜私実は物理苦手なんですけどね…)

曲がりにくさ(竿でいう「硬さ」)を示す曲げ剛性は、

曲げ剛性=縦弾性係数×断面二次モーメント

という公式で決まります。縦弾性係数は素材で決まってるので、とりあえず無視しましょう。そして断面二次モーメントというのは、「断面積×軸からの距離の2乗」で求められます。つまり軸からの距離(ロッドでいえばブランクの半径)が大きいほど曲げ剛性がどんどん大きくなる、イコール硬くなるということです。

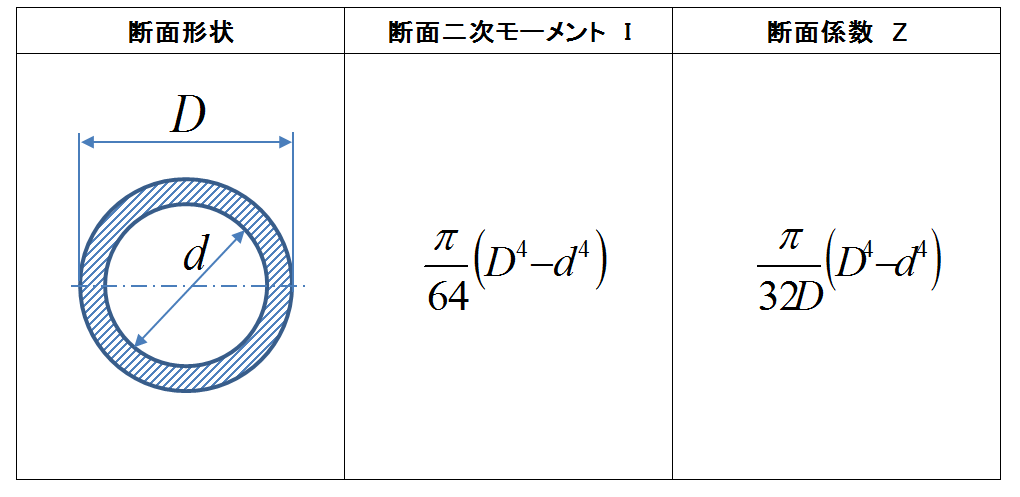

ちょうどロッドブランクのような中空パイプの場合の式が公開されてましたので、これを使って計算してみましょう。

径の4乗になってますが、断面積を出すのに径の2乗、そこへ更に軸からの距離(=径)の2乗をかけるので、合わせて径の4乗です。かなり径が結果に効きそうです。

この式を使い、ブランクの径や肉厚を変えた時に竿として硬さがどれくらい変わるかを比べてみます。

※ここからの計算は、本来は金属パイプなどの単一構造の素材で行う計算です。カーボンチューブラーの場合、カーボン繊維を束ねて接着された構造のため、束ね方、接着剤、焼成方法などで結果は大きく変わると思われます。仮に同じメーカーの同じカーボン素材を使っていても、単純にこの計算で硬さを比較することはできません。あくまで目安として捉えてください。

まず直径8mmで厚み2mm。内径は4mmになります。実際のロッドでいえば肉厚の部類です。

この厚みを半分の1mmに落としてみましょう。内径は6mmになります。

断面二次モーメントが小さくなりました。当たり前ですが柔らかくなってます。でも厚み半分にしたわりにはそこまで変わりませんね。

続いて厚みは1mmのまま、直径を10mmまで上げてみます。内径は8mmです。

なんと、肉は薄いままでも直径を10mmにすると、元の直径8mm肉厚ブランクよりも断面二次モーメントが大きくなりました。それも元の約1.5倍です。同じブランク素材(といっても実際は巻き方や工法などに影響されますが。)を使っていたら、単純に1.5倍硬くなると思ってよいでしょう。

更に注目すべきは断面積の違いです。なんと断面積は直径10mmブランクの方が元の肉厚ブランクより25%も小さくなっています。同じ素材(といってもry)なら断面積と重さは比例してますので、単純に25%軽いと思って良いです。ややこしくてすいません、つまりはですね、

竿は太く薄く作ったほうが軽くて硬いんです。

ということは薄く太く作れば軽くていい竿になるじゃん?と思われるかもしれませんが、実際はそう簡単ではありません。薄い曲がりにくいブランクでは、魚をかけても追従せず、折れやすいものになる可能性があります。逆に多少重くても肉厚な竿は、よく曲がりこみ、気持ちの良い釣り味を生んだりします。キャスト時も抵抗が少なくスパッと振り切れます。要は求める性能によって素材と厚みをコントロールしたいわけです。

これは継ぎ方というより竿全体の話ですが、ここでようやく継ぎ方の違いに関わってきます。

ワンピースなら関係ないですが、継ぎ竿を作る以上はそのことを最初から考慮して竿を設計しなければなりません。

まず並継方式です。当たり前ですが、バット側を太く作らなければ穂先側が入りません。並継を繰り返せば繰り返すほどバット側は太くなっていきます。よって並継パックロッドはいわゆるハイテーパー(穂先からバットにかけて急激に太くなる竿)の方向性になります。ここで先程の計算を思い出して下さい。径が太くなればなるほど、ブランクが硬く曲がらなくなっていきます。硬くなりすぎを抑えるため、厚みは薄くなっていきます。逆に穂先側はバット側より細くしないといけないので、やや肉厚で曲がりやすいブランクになっていきます。結果として、並継竿は穂先が柔らかく、バットは硬く曲がりにくい竿になりやすいのです。ファーストテーパー、繊細な穂先と強力なバットパワー、みたいな竿ですね。怪魚系パックロッドに多いのですが、理由の一つはこのバットパワーでしょう。

逆並継はどうでしょうか。こちらはバットにいくにつれて太くなりますが、継ぎ目で一旦細くなり段々太く戻っていき、また継ぎ目で細くなり、と段々型になります。継ぎ目で見れば穂先よりバット側の方が細いわけです。それで竿としてのアクションを作っていくと、バット側は他の継ぎ方と比べて細身肉厚に仕上がります。結果として、穂先はシャキッとしつつ全体としては細身でよく曲がる竿になりやすいのです。逆並継竿の代表というと、自分の中ではヤマガブランクスとかです。シャッキリしながらもよく曲がりますよね。

印籠継はどうでしょうか。こちらは肉厚肉薄ある意味どうにでもできます。しかし実際には芯材を挿入するという他との大きな違いがあります。あまりにブランクの内径が小さいと、十分な張りと強度のある芯材がつくれません。芯材はブランクより細いのに同等の硬さを出さなければいけないのです。また逆に極端なハイテーパーになると芯材の設計や挿入が難しく、細身にしろ肉薄にしろ極端なデザインはできないようです。結果として、中肉の素直なアクションを出しやすいということになります。また継ぎ目で太さが変わらないので、全体としては細身に仕上げやすいです。

繰り返しますが、これらはあくまで継ぎ方の特性になります。2ピースロッドくらいであれば、おそらく今の技術ならどの継ぎ方でもある程度自由なアクション、テーパーが作れるのだと思います。実際にハイテーパーな逆並継も、細身肉厚な並継も存在します。しかしパックロッドになると継ぎの数が多いため、かなり特性に影響します。そこで敢えて色々な継ぎ方を組み合わせてデメリットを打ち消したりする竿もあるわけです。

というわけで、ブランクの肉厚に関する部分を中心に継ぎ方の違いを語りました。次回は他の視点からメリットデメリットを見てみます。また、第5の継ぎ方(?!)についても語りたいと思います。

その2はこちら!↓

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません